![《2001年少年犯(修訂)條例草案》委員會向2003年3月12日立法會提交的報告 [CB(2)1358/02-03]](http://image.wenweipo.com/2016/12/16/20161216zq0009.jpg) 《2001年少年犯(修訂)條例草案》委員會向2003年3月12日立法會提交的報告 [CB(2)1358/02-03]

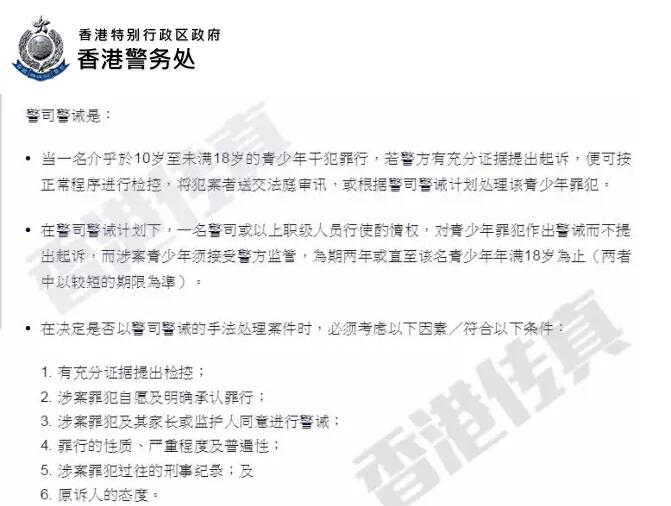

《2001年少年犯(修訂)條例草案》委員會向2003年3月12日立法會提交的報告 [CB(2)1358/02-03] 香港特區政府警務處對於警司警誡的定義和警方的行使規定

香港特區政府警務處對於警司警誡的定義和警方的行使規定【文匯網訊】據微信公眾號香港傳真報道,近日,校園欺凌話題再度引發熱議。據南方都市報報道,單是廣州,自12月以來已有4起孩子被欺凌家長向社工求助的個案。

由於校園欺凌多發生在中小學,甚至可能影響孩子的人格發展,所以相關話題引起了廣泛的關注和思考。讓我們把目光投向香港,看看當香港的學校發生校園欺凌事件時候,是如何處理的。或許我們能夠從中獲得一些啟發。

香港法律規定:10歲以上可承擔刑責

香港法律規定,10歲以上便可承擔刑事責任。而10歲可負刑責的標準,是在2003年重新制定的,在那之前,這個標準是7歲。

2003年3月12日,香港特區立法會通過了《2001少年犯(修訂)條例草案》,將刑事責任的最低年齡由7歲提高至10歲。當時,時任香港特區政府保安局局長葉劉淑儀說,警方的統計數字顯示,10歲以下的兒童較少涉及犯罪活動,而兒童牽涉犯罪活動的數字由10歲起顯著增加。在考慮過香港青少年犯罪的數字、社會的環境等多項因素後,認為把刑事責任最低年齡設在10歲是最恰當的做法。

警司警誡——香港特有的刑罰方式

在香港,當身體傷害達到一定程度的時候,就可能被法院認定為刑事案件。而最輕的比如普通傷人小額偷竊等,警司可以處以「警司警誡」,這是香港特有的一種刑罰方式。

這種刑罰方式其實是一種由警方行使的酌情權,只適用於犯上刑事罪行的少年人,使犯事者無需因為犯事而面對被起訴的心理壓力、以及因為罪名成立而需留有案底的生命污點。即若18歲前沒有再犯法,就不會留案底,但要接受社工輔導至少一年。如果「警司警誡」再犯,情節嚴重者可能會被告上法庭,留案底甚至坐牢。

澎湃新聞曾有報道稱,一位家長說過她女兒曾經在學校被一幫女孩子往身上淋水,這件事就捅到警察局做筆錄去了。

該報道還稱,有香港男生在學校玩「疊疊樂」,一個胖學生把最下面的學生壓斷了肋骨而被「警司警誡」。

所以一般來說,學校發生了惡性欺凌事件,欺凌者就會進入司法程序。於是一方面,學校要負責處理的範圍就沒有那麼大了,因為稍一嚴重就會交給警方;另一方面,因為欺凌成本太高,欺凌者也會三思而行。

駐校社工——注重心理康復

其次,香港的社會服務體系較完善。司法體系主要為了懲戒,而社會服務體系則主要用於當事人(受害者及欺凌者)的社會心理康復。

就青少年服務而言,每個學校都會配備至少一名學校社工,對於一般的青少年每個社區都設有綜合青少年服務中心,對於邊緣青少年也配備區域性的青少年外展服務隊;另外針對不同需要的群體,會有違法者服務、夜場少女服務、吸毒者服務、性侵害受害者服務等等恆常設置或者項目性的服務。

據瞭解,美國在上世紀20年代就已經在移民學校嘗試這項制度,促進移民與社會的融合。香港地區也在上世紀 50年代開始實行,現在香港地區的中學已經實現了一校一社工,小學裡還會有專門從事社會輔導的教師,同時還有大量致力於青少年社會教育的義工為之努力。社工開展大量豐富生動的活動,幫助青少年在學校中也能瞭解真實的社會,從而加強自我認知,使他們能夠盡早開始職業設計,更好融入社會。

可以這麼說,當遇到任何問題,總有一個社工專項服務是可供尋求幫助的。當一個學校出現了欺凌事件,學校社工會首先評估介入,對受害者的心理輔導,若情況較嚴重,可轉介去專門的青少年心理輔導服務或臨床心理學家等;對欺凌者的心理輔導及行為矯正,若其行為問題較嚴重或有街頭童黨情況,可轉介給專門的青少年心理輔導服務、地區青少年外展隊等;對學校一般同學的教育及預防性介入;對家長管教的輔導,若情況嚴重,可轉介給地區家庭綜合服務中心等。

專家:家庭、學校和社區應該聯繫起來

據新華網報道稱,香港城市大學應用社會科學系副教授黃成榮建議,面對欺凌,家庭、學校及社區機構應該聯繫起來,結為一體來營造一個優良的教育環境尤為重要。

他指出,預防欺凌教育不能單靠學校來推動,家庭、社區若不能連繫,發揮功能,不可能培育出健全成長的孩子。因此,家長、社區及學校明白欺凌問題的普及性和嚴重性是處理欺凌問題的第一步。

有關的教育部門應盡快舉辦處理學生欺凌行為的培訓課程,老師也應學習校園危機的鑒定及處理手法。 他建議,應該盡早讓各方面的人士,包括教師、社工、警方及家長瞭解欺凌的成因及預防方法以阻止欺凌行為的蔓延。

責任編輯: