「泥潭通天龍」假想圖。本報江西傳真

「泥潭通天龍」假想圖。本報江西傳真 「泥潭通天龍」化石。本報江西傳真

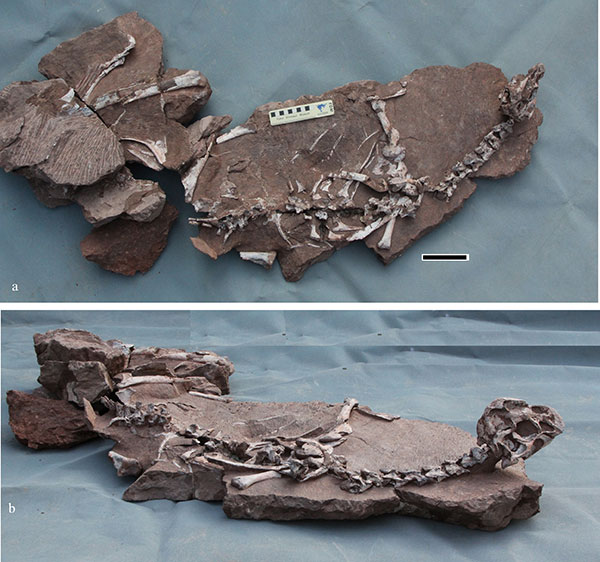

「泥潭通天龍」化石。本報江西傳真 「泥潭通天龍」化石局部。本報江西傳真

「泥潭通天龍」化石局部。本報江西傳真【文匯網訊】(香港文匯網記者王逍 江西報道)近日,由中國地質科學院地質研究所研究員呂君昌牽頭的科研小組在《科學報告》上發表文章稱,在江西贛州地區晚白堊世地層中(距今6600萬年到7200萬年間)發現保存獨特的新竊蛋龍類化石——「泥潭通天龍」。這一發現對於研究竊蛋龍類的系統演化、古地理分佈及生活習性具有重要意義。正在贛州參加科考項目研究的呂君昌向記者還原了該恐龍在贛南大地上的最後時光,「距今6600萬年到7200萬年間,一條身長1米左右、兩翼長有羽毛、長相酷似平胸鳥類(比如鴕鳥類等)的恐龍悠閒地行走在贛南大地上,突然一股洪流向該恐龍湧去,將恐龍衝向了一個深潭中,恐龍雙翼拚命掙扎著往上爬,無奈依舊被洪流掩埋。」

「命名為『泥潭通天龍』,是因為化石發現地贛州地區有一著名風景區——江南第一石窟通天巖風景區,加之這種恐龍的最小型代表被研究人員發現時的姿勢十分獨特,四肢平伸、肚子貼地、腦袋朝上,由此得名『通天』,而種名『泥潭』則喻指恐龍在泥潭中掙扎的情景。」呂君昌說,這是目前世界上唯一以此種姿態保存的竊蛋龍類化石。

呂君昌稱,他與「泥潭通天龍」化石的第一次接觸是在2013年,而「泥潭通天龍」化石是2012年在贛縣一工地上被發現的。「我第一眼見到它時,大部分恐龍化石依舊被包裹在紅色砂土裡,化石斷成了三截,連在一起長近一米。」當時,他發現,恐龍化石的尾巴椎體上有側孔,而這一特徵正是進步竊蛋龍類恐龍所具有的,由此推斷此恐龍化石應該屬於竊蛋龍類。後通過專業技術人員的修復,除了尾部、部分前肢和後肢遠端缺失外,化石基本架構完整,尤其是頭部、頸部及前肢的近端保存精美。「經過與其他竊蛋龍類化石進行多次對比研究,我發現這塊竊蛋龍類化石的頭骨與其他竊蛋龍類化石的頭骨具有明顯的不同,故判斷其為恐龍新品種。」

呂君昌說,竊蛋龍類,長相酷似平胸鳥類,多分佈在北美和亞洲,這類長羽毛恐龍的體態大小一般為3米左右,但是體態巨大的很少,原始類群具有牙齒,而進步類群牙齒退化缺失,可能只靠吃小型動物,比如蜥蜴類、蛋類、昆蟲、植物和堅果等為生。區別於其他竊蛋龍類,「泥潭通天龍」的生活習性類似鴕鳥類,進步的類群沒有牙齒,頭短而高,有的頭上有冠,用以吸引異性,圓頂狀頭骨最高處位於眼眶後背角上方,前上頜骨的前邊緣高度凸起。系統發育分析顯示,「泥潭通天龍」與同樣發現於贛州地區的斑脊龍關係密切。

據瞭解,近年來, 贛州地區晚白堊世紅色砂岩地層中發現大量保存極其精美的恐龍骨骼(獸腳類恐龍及蜥腳類恐龍)、恐龍蛋(窩)、恐龍胚胎蛋及其他爬行動物(蜥蜴類及龜類)化石,它們共同構成了「贛州恐龍動物群」。其中,竊蛋龍類骨骼和蛋化石,在種類、數量及保存狀態方面都是獨一無二的 。目前,在贛州地區已命名的竊蛋龍類化石有斑脊龍、贛南龍、虔州龍、南康龍、華南龍及通天龍等,一些新的種類也正在研究之中。

責任編輯:于岄鳴