【文匯網訊】 (香港文匯網記者 顧大鵬)當「產業清零」傳聞開始籠罩雄安新區傳統產業的時候,金森制衣2/3的產能已經成功轉移到山東、河南、新疆等地。容城服裝業老大金森制衣的產業大轉移,不但不能印證坊間傳聞的可靠性,相反與所謂雄安新區「產業清零」政策毫無關係。「如果「產業清零」政策是可靠的話,這與金森制衣幾年前就開始的產業布局也純屬巧合。

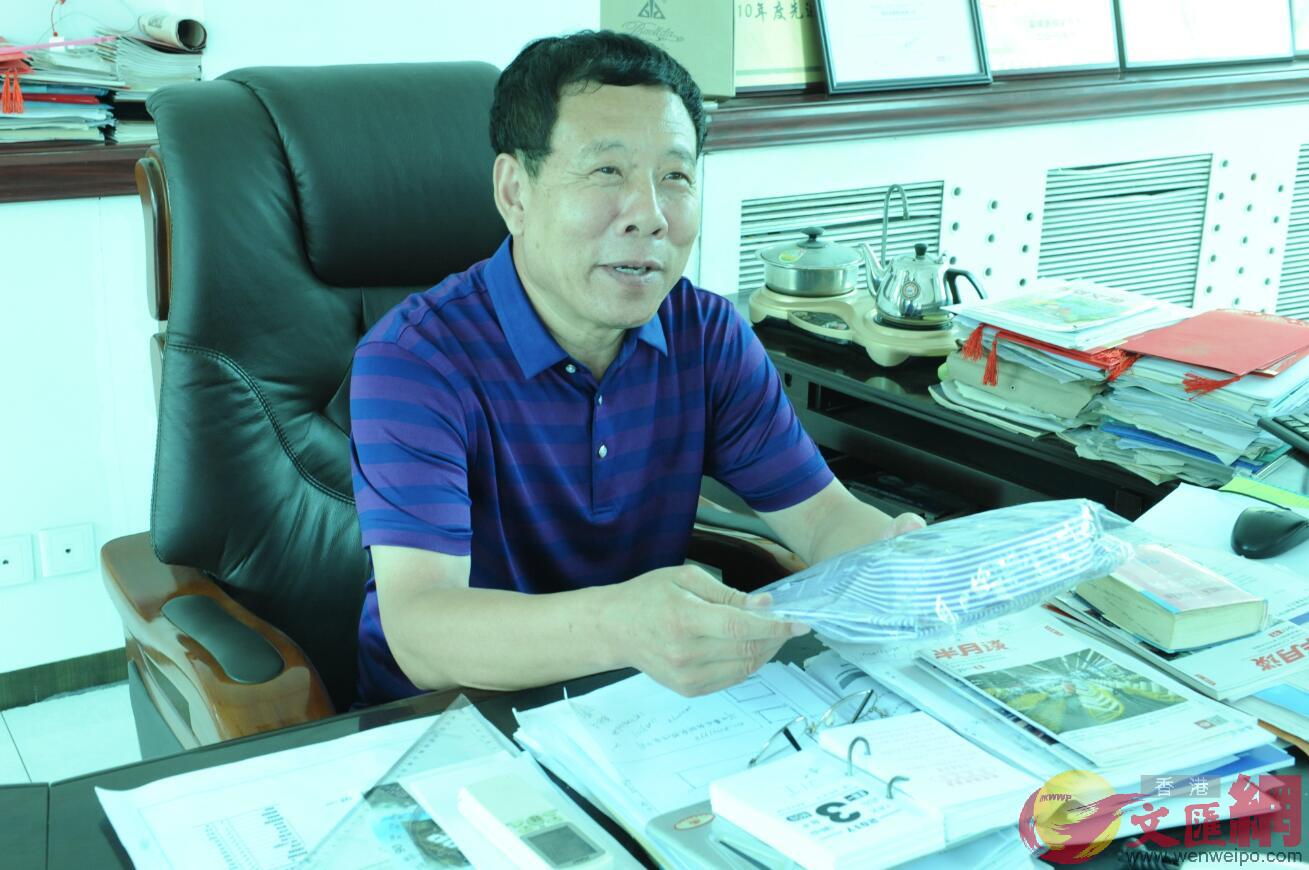

雄安新區容城服裝業創始人之一金森制衣董事長張有良

張有良從創立河北省第一個服裝品牌寶利達開始,背着大包小包足跡幾乎遍布整個中國。不過,這個視同生命一樣重要的品牌,在上世紀90年代後期,就完成了歷史使命而被束之高閣。張有良起初夢想寶利達象H&M、ZARA一樣成為國際名牌,然而,40年服裝生涯的磨礪已經打消了這個念頭,金森制衣與容城服裝業無可奈何地淪為國際品牌的馬仔。

雄安新區容城服裝加工企業正在為國外客戶趕製定單

金森制衣董事長張有良,無心談品牌維權的失意。顯然,他認為建立中國服裝品牌的時機還不成熟,服裝產業生存之道在於成本。他說:「2000年前,工人月薪不過1000元,現在長了四五倍,最低月薪也要4500元。而同期越南工人月薪是1500元,孟加拉只有800元,人力成本擠掉了容成服裝業的生存空間。」

雄安新區一女工在服裝展櫃前留影,難說與服裝產業再見

容城自1995年開始,已經是名副其實的「服裝之都」和「京津冀超級衣櫥」,作為「世界服裝加工廠」,其生產能力幾乎可以承接任何一個國際一線品牌的定單。直到今天,金森制衣仍然是H&M、ZARA等世界知名品牌的重要加工廠。不過,定單的利潤卻越來越低,以至於使企業剛剛能夠在成本線邊緣掙扎。

張有良說:「現在只能選擇一些加工難度大、高附加值的業務,大量普通定單已經轉移到東南亞和非州」。

與金森制衣一起入列中國服裝百強企業的本地企業,還有澳森制衣和津海制衣,這三家企業從來不會為定單而發愁。8月初,金森制衣有30萬套智利襯衣定單,澳森有4萬套瑞典棉服定單,津海有3萬套日本時裝定單,這些業務可以維持到今年12月底。不過,明年的業務還能不能接,每個企業老闆心中都覺得沒底。因為,雄安新區整體規劃還沒有出台,產業如何布局,傳統服裝業是去是留,對於大多數老闆來說,仍然如一把懸在頭頂的劍。

不過,對於金森制衣老闆來說,一切都在有條不紊地進行。他在成功地完成產能大轉移的同時,北京兩家著名企業已經成功地引入到騰空的「鳥籠」。金森制衣在空閑地上建了網球場和一個小型足球場,並組建了雄安新區成立以來的首支足球隊。

讓許多業主倍感恐懼的所謂「產業清零」政策,卻成為張有良重新創業的最好機遇。這個年過六旬生意場上的老江湖,在騰籠換鳥的同時,也清空了自己的思想空間,與雄安新區的設計師們同步,開始在一張「白紙」上,描繪屬於自己的未來前景。

責任編輯:張晴