文/袁思陶

唐朝張懷瓘說:「文則數言乃成其意,書則一字已見其心。」作為諾貝爾文學獎獲得者的莫言,文字既是他鐘愛的情侶,也是他手中的利劍。莫言雖早以寫作名揚天下,心靈深處卻還住着另外一位「靈魂伴侶」——書法藝術。據我所知,他的揮毫潑墨始於十幾年前,這期間他的書寫帶有樸拙的遊戲趣味,見之於報刊網絡的書法作品雖初具自家的一些特點,但總體上看還僅是一個在書法道路上只問耕耘、不問收穫的執着探索者。

從己亥歲始,莫言書法的進步開始引人注目,不少名家謂之「脫胎換骨」之變。這豹變的鮮明標誌就是《東灜長歌行》與《鯨海紅葉歌》的兩首長詩的創作與書寫。莫言以其執着的文化追求和滿腔的創作激情創作的這兩篇長詩,分別約七米和三十米之長,寬皆三十厘米,均達一千多字。《東灜長歌行》書寫一遍需五六個小時,而《鯨海紅葉歌》則寫了三天才完成。書家作書,「敏思藏於胸中,巧意發於毫銛」,舉筆構思,聯珠成章,一氣呵成。創作過程之艱辛,腦體勞動之繁重,創作成果之驚艷,無處不讓人感慨叫絕。

這兩篇長詩在《上海文學》和《人民文學》陸續發表後,引起文學界和書法界的廣泛關注。莫言的鴻篇巨製,氣勢恢宏,敘事抒情,書文俱佳。這讓我想起莫言曾經說過的一句話:「長篇小說的尊嚴在於長。」沒有數量的積累,就沒有質量的飛躍,沒有一定的長度,也就沒有一定的寬度、深度和高度。寫長篇小說胸中要有大丘壑、大山脈、大氣象,要有莽蕩之氣,容納百川之涵。小說如此,詩歌如此,書法亦如此。眾所周知,王羲之的《蘭亭序》三百二十四個字,顏真卿的《祭侄文稿》二百三十四字。一副小對聯或者一塊牌匾,無論從文學意義還是書法價值,都難以與長篇書法作品相提並論。王羲之、顏真卿的這兩篇傳世之作,不僅在於書法藝術的至臻成熟,更在於書寫內容的極致精妙。在王、顏筆墨的字裡行間,我們可以感觸到他們的氣息和溫度,可以讀到他們情緒的起伏變化,可以感受到惠風和暢、詩情畫意,更能體味到忠義憤發,頓挫郁屈。歷來書法大作都是書文合一,書寫內容從來沒有脫離書寫者本身的生活日常。

莫言習書,對篆、隸、草、行、楷各個書體都有過認真研習。莫言認為,從殷商甲骨書而未刻的痕跡開始到鐘鼎文全都好。「小篆雖是李斯創,但太過規整秀麗,看不出任何筆意,似乎是用粗大的圓珠筆寫的,敬而不親也。」談到清代為何篆隸二體名家輩出, 莫言講:「大清一朝,因文字獄,小學興盛,兼熱復古書寫。鄧石如、趙之謙、楊沂孫、莫友芝、錢坫等人皆好,但我最喜徐三庚、吳大澂、吳昌碩。」

對於隸書,從秀美典雅的《乙瑛碑》、《禮器碑》到方整朴茂的《鮮於璜碑》莫言都下過功夫,但他還是最喜歡《石門頌》。「因為它不太講究技術,率意書寫,朴茂豪放,不見刀工,少有匠氣,傳承漢簡,有民間生氣。其他的當然各有妙處,但都因太重技術而具匠氣。」莫言又道:「我也喜歡現藏於江蘇省鎮江的《瘞鶴鳴》,霸氣而柔美,由此也喜歡黃庭堅。」黃山谷書法的「雄強逸盪,長槍大戟,內收外縱,大膽草創」,常常讓莫言沉醉於他點畫用筆的「沉着痛快」和結體的舒展大度。這對莫言日後的創作產生了很大影響。痴迷於讀帖當屬日課,蘇軾的《種橘帖》、顏真卿的《裴將軍詩》、黃山谷的《花氣薰人帖》是莫言隨身攜帶讀帖最多的。

細察莫言的書法作品,以行書見長,略帶真、草,心到筆到,筆到墨到,不媚世俗,自然流露。張懷瑾說:「氣勢生乎流變,精魂出於鋒芒。」莫言書寫大字氣勢磅礴,起筆果敢,顏味十足,行筆流暢於楷行之間;廣大精微,自然疏野,神出古異,收筆有度於廣垠之際。莫言用筆圓潤,筋力豐滿,筆勢承傳統而不守舊。蹊徑另闢,變化豐富,創新風而不逾矩。從而表現出一種大智若愚、返樸歸真的審美意境,形成了自然、自如、寬舒、寬闊的書法風格。

縱觀我國書法史,無論古代的文人墨客,還是近代舒同、啟功等書法大家,其書法的價值大多與其自作詩文緊密地聯繫在一起。莫言也曾表示:「喜歡舒公的大字,欣賞啟老的小字。」沒有文學價值的書法作品,其書法價值必然大打折扣。古人說「文以載道」。寫文章是為了闡述道理,寫書法是為了表現文章。文和書、書和意、意和筆、筆和墨、墨和紙從來就是不可分割的統一體,都是為「道」服務。莫言用毛筆書寫自己的詩文,抒發自己的感情,這就是莫言的文化底氣,也是莫言書法價值所在。

莫言手書《鯨海紅葉歌》(局部)

莫言留墨跡,墨跡書莫語。我手寫我心,我心有我趣。莫言長詩書法作品,自然天成,妙趣橫生,天馬行空。儘管年過花甲,但莫言文學和書法的狂野和雄風猶在,天真和童趣未減,志向和情懷與日俱增,真所謂「老驥伏櫪,志在千里」。這份盎然的生氣或也是緣於莫言在書法之路上的探索從未停歇、博採眾家之長的緣故。莫言表示:「近年來我參觀了幾十個縣市級博物館,對館中展覽的地方名家書法也頗感興趣。」廣博充沛的興趣、容納百川的開放心態,正是莫言書法的生命活力所在。

莫言用巨幅書法書寫長詩是一絕。他的詩文與書法齊飛,魔幻共現實一色。觀莫言書法左右開工,書寫流暢,起止有度,混然天成,左筆更見童趣。馮驥才曾說,對於書法來說,離開了作家,便走向了職業化,直接的危害是「書寫他人之言」,隨之降低了書法的文化內涵和精神個性。莫言的書法,不論題字、寫詩、狀物抒情,哪怕是一時塗抹,都是「得之於心,應之於手」,有感而發,有物有言,書寫一己情懷,其書法也就必然閃爍着作家的靈性、哲思與智慧。

林語堂在《吾國吾民》中談道:「書法提供給了中國人民以基本的美學,……也許只有在書法上,我們才能夠看到中國人藝術心靈的極致。」衡量一個書法藝術家的標準,不在於是否能夠提筆寫字,不在於是否能夠把字寫出個性,而是在於是否能夠用毛筆抒發自己獨特的生命情感。如果用這樣的標準作為尺度,我們大國的書法藝術家的確需要思考。要想重塑書法,必先重塑文學修養。文人墨客的書法作品,隨心所欲,各得其法,各有千秋。有法不泥於法,趣在法外。莫言就是莫言,如同寫小說一樣,自成一家,有鮮明的個性,既有傳統又有創新。最難能可貴的是,莫言沒有同化在共性的汪洋大海之中,也沒有被傳統的高山巨嶺所吞噬。相反他從汪洋大海中汲取營養,他對高山的敬畏與敬仰、學習與傳承,才是他能夠源源不斷地創作追求和尋獲書寫靈感的源泉!

(註:本文作者袁思陶系新華網文化頻道、書畫頻道主編,美術學博士)

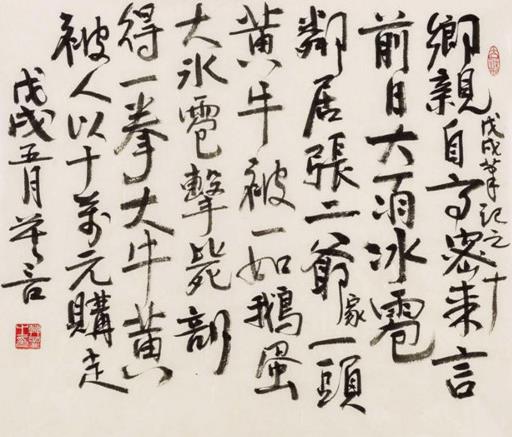

莫言 筆記之十(截图)

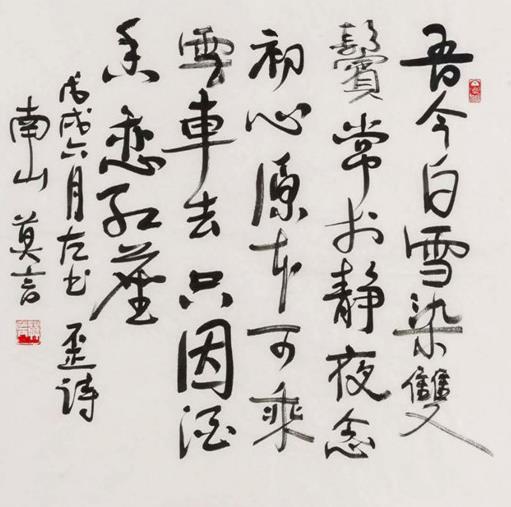

莫言 隨筆之三(截图)

責任編輯:Noah