作者:齊心

齊心與習仲勛

「還是以工作為重,以國家大事為重」。

「為人民服務,就是對父母最大的孝!」

「我沒給你們留下什麼財富,但給你們留了個好名聲!」

「工作好、學習好,一切事情都處理好」。

「戰鬥一生,快樂一生,天天奮鬥,天天快樂。」

——習仲勛

仲勛離開我們已11年了,但他的音容笑貌依然深深地印在我的心間,與他相依相伴的往事時常浮現在我的眼前。他似乎仍像以往一樣,關心着黨和國家的大事,關心着我的冷暖,關心着兒女們為黨為國盡忠、為人民服務的情況。在仲勛百年誕辰之際,我想寫一些和仲勛共同工作、生活的往事,以此表達我對仲勛的無限懷念。

仲勛在與我共同生活中,多次談起他的家世。仲勛出生在陝西富平一個農民家庭。習氏和中國其他姓氏一樣源遠流長。1369年(明洪武二年),習家這一脈始太祖習思敬攜家帶口由江西新淦(今新干縣)逃荒要飯到河南鄧縣(今鄧州市)落戶。仲勛為該族西戶習魁之後第九代人。仲勛的曾祖父習玉策生子三人:習永盛、習永山、習永厚。習永盛為長子,是仲勛的祖父。習永盛與張氏夫人在河南鄧縣育有一兒一女。1882年(清光緒八年),因家境貧寒,習永盛不得不再次舉家逃荒,來到陝西富平淡村落戶,後相繼生下仲勛的父親習宗德、叔父習宗仁。在淡村定居下來後,全家除靠租佃土地生活外,仲勛祖父還挑着貨郎擔趕集串鄉掙錢補貼家用,終因貧病交加,凍餓而死在富平城郊的聖佛寺塔下,被埋在附近的亂墳場內。1900年(清光緒二十六年),在外當兵的大伯回到家鄉,給了家裡一錠銀兩接濟,加之祖母及仲勛父親、叔父日夜辛勤勞作,家境才有所改善。不久,仲勛父親和叔父這兩房子女陸續降生,仲勛為習家遷至富平淡村後的第三代長孫。仲勛的父親於1928年40歲時病故,母親柴氏也在次年去世,年僅35歲。苦難的家史對仲勛一生產生極大影響。「我是農民的兒子」,是他在家裡常說的一句話。

在民族危亡和家庭苦難中出生成長的仲勛,從小就嚮往光明進步,立志改變舊中國面貌。13歲的仲勛,在大革命的洪流中加入中國共產主義青年團,開始了波瀾壯闊的革命生涯。15歲時,因參加黨領導的愛國學生運動被關押。在獄中,他立場堅定、鬥爭堅決,轉為中國共產黨黨員。

1932年在敵軍中進行兵變活動的習仲勛

1932年4月,仲勛和他的戰友們組織發動「兩當兵變」。之後,他和劉志丹、謝子長等同志一道,投入艱苦卓絕的創建陝甘邊革命根據地的工作。1933年4月,中共陝甘邊特委在照金召開第一屆工農兵代表大會,選舉產生陝甘邊區革命委員會,僱農周冬至當選為主席,仲勛當選為副主席。1934年11月,仲勛又當選為陝甘邊區蘇維埃政府主席,當時他才21歲,被人們親切地稱為「娃娃主席」。

關中分區地委書記習仲勛(右三)和戰友們

1935年春,陝甘邊和陝北兩塊革命根據地連成一片,統一為陝甘革命根據地(又稱「西北革命根據地」)。這塊革命根據地成為土地革命戰爭後期「碩果僅存」的根據地,成為黨中央、中央紅軍長征的落腳點和八路軍奔赴抗日前線的出發點。抗日戰爭時期,遵照黨中央、毛主席的重託,仲勛先後在關中、綏德地區擔任主要領導職務,把守陝甘寧邊區的「南大門」和「北大門」。他對黨的事業的無限忠誠、工作中表現出來的才能和作出的貢獻,得到黨和人民的高度認可和讚譽。1943年1月,毛主席為他題詞:「黨的利益在第一位」。

陝甘邊區蘇維埃政府、陝甘邊區革命委員會印章

我第一次接觸仲勛是在1943年。當時西北局從延安大學中學部抽調一批青年同志到綏德師範(簡稱綏師)和米脂中學以學生身份開展工作,我是主要帶隊人(黨支部書記)。在我經西北局到綏德地委轉黨的組織關係時,在綏德地委所在地九真觀大院里,看到牆上貼着嶄新的標語,上面寫着「歡迎習仲勛同志來綏德地委主持工作」、「學習習仲勛同志的優良品質和作風」等,這時我才知道仲勛是新任綏德地委書記。由於綏德地區是1940年剛開闢的新區,加之綏師一些學生對共產黨缺乏認識,政治思想比較混亂。那時,我被編在綏師思想最活躍的秋三四班級學習並擔任黨支部書記。當時,學校發生了「貼黑頭貼子」(寫匿名信貼在校內牆上)、「打石頭」(教員楊典被石頭打傷)等案件。而此時正值陝甘寧邊區開展防奸運動,綏德地委對案件十分重視,不僅派地委宣傳部長李華生同志來學校蹲點,作為地委書記的仲勛還親自來綏師作相關報告。就是在這次大會上,我第一次見到了仲勛。我和仲勛的直接相遇是這一年的夏天。那是一個星期天,我正從雕山書院女生集體宿舍經教室走過來,突然看到迎面走來的仲勛,我趕緊給他行了一個軍禮。他看到我,微笑着點了點頭,便走了過去。

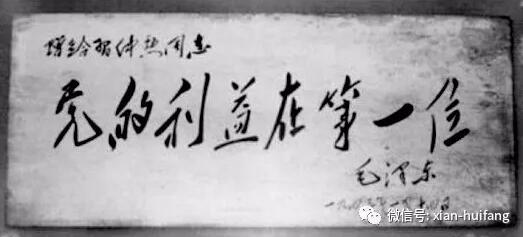

毛澤東題贈習仲勛同志「黨的利益在第一位」

隨着防奸運動的深入和受「搶救運動」的影響,一時間,「特務如麻」的陰影和「逼供信」、「假坦白」的氣氛籠罩着綏師,全校學生不被懷疑者所剩無幾。學生家長對此意見很大,甚至對黨不滿。這引起了綏德地委和仲勛的重視,決定把綏師作為領導綏德地區整個部署的重點來抓。為了加強領導,調原綏德縣委書記宋養初來校任黨總支書記,黨總支派學生黨員代表到地委請示彙報工作。這時,仲勛親自接見了我和白樹吉。在仲勛宿舍兼辦公室的窯洞里,我第一次看到掛在牆上的毛主席給他的親筆題詞「黨的利益在第一位」。那題詞是用毛筆寫在漂白布上的。談話中,仲勛用深入淺出的話語提醒我們,應該對在「搶救運動」中出現的偏差進行抵制。他循循善誘地對我們說:「如果這樣下去,連你們幾位也會被懷疑。」他讓我們協助黨組織總結經驗,實事求是地做學生的思想工作,幫助黨組織扭轉「假坦白」造成的混亂局面。仲勛的話使我豁然開朗,明確了方向。同時,仲勛平易近人、和藹可親的態度以及獨特的語言魅力,令我十分敬佩。

為了安定人心,挽回不良影響,仲勛邀請學生家長到綏師,做他們的思想工作,並召開有學生家長參加的校內外3000人幹部群眾大會,進一步宣傳黨「不冤枉一個好人,也不放過一個壞人」的防奸政策。從那以後,綏師的運動逐步走上了穩妥健康的軌道。隨後,順利地轉入審干整風階段。

1948年,賀龍、馬明方、習仲勛、林伯渠、賈拓夫、王維舟在綏德。

在仲勛的直接領導下,綏德地區審干整風的甄別工作進行得紮實、果斷、有力。仲勛在作整風報告時說:「對黨要忠誠,不要說假話,說假話就會起到破壞運動的作用。」他還說:「我們黨講黨性,我看實事求是就是最大的黨性。」他寫報告給中央和西北局,建議立即停止「逼供信」,糾正「左」的偏向。這在當時的形勢下,是要冒政治風險的,實屬不易。

在綏師防奸運動中,我經常作為學生代表擔任大會主席團成員,運動後期參加綏師黨總支工作,擔任總支委。由此我和仲勛在工作中接觸的機會就增多了,彼此增加了了解和信任。這年冬天,他正式向我談起婚姻大事。他寫信說:「一件大事來到了」,「我一定要解決好」。他請李華生、宋養初和我談話,介紹他的情況。仲勛還告訴我,何長工同志(我在太行抗日前方抗大一分校學習時的老校長和抗大總校工作時的教育長)曾寫信向他介紹我。仲勛讓我寫了一份自傳直接交給他。當時的我,用我姐姐齊雲的話說「是一張白紙」,因此,自傳也就寫得相當簡單。有趣的是,當仲勛看到我為早日參加革命隊伍,曾盲目地從家裡偷跑過兩次而都被父親追了回去的敘述時,笑着說:「我年輕的時候也和你一樣。」但在當時,我對仲勛的歷史還不了解。他只是輕描淡寫地告訴我,他是陝甘邊根據地的主要創建者中最年輕的一個。不久,經組織批准,我和仲勛在綏德結婚了。

青年時期齊心的戎裝照

1944年4月28日,在綏德地委後院的一個窯洞里,我和仲勛舉行了婚禮。這天上午各方人士來了不少,紛紛向我們表示祝賀。其中有我們的證婚人、抗大總校副校長兼教育長何長工,抗大總校負責人李井泉,獨一旅旅長王尚榮,政治部主任楊琪良,綏德專署專員袁任遠等。時任綏德地區保安處長、被稱為「中國的福爾摩斯」的布魯同志,還為我和仲勛拍了兩張照片留念。婚禮上,我和仲勛及以上幾位來賓同桌吃了一餐飯,這在當時的條件下,可算得上是很隆重了。婚後,仲勛對我說:「從此以後,我們就休戚相關了。但是,我不願意陷在小圈子裡。」我理解他的意思,在艱難的歲月里,作為革命夫妻不可能要求彼此過多關照。這一年夏天,我從綏師畢業後,就去農村基層工作了。

在1945年黨的七大上,仲勛當選為中央候補委員,繼而調任中央組織部副部長。1946年任西北局書記,主持西北局工作。我後來除在中央黨校六部學習一段時間外,都在農村基層工作,並在那裡經歷了全國解放戰爭。我參加了綏德縣1946年至1948年「義合會議」前後幾個時期和延安老區的土改工作,對西北局正確貫徹黨中央、毛主席的土改方針政策,抵制「左」的干擾,有了切身體會。仲勛領導土地改革的正確做法,得到毛主席的贊同,他在仲勛提出的關於糾「左」意見的報告上批示:「完全同意仲勛同志所提各項意見。望照這些意見密切指導各分區和各縣的土改工作。」

1949年12月2日,中央人民政府任命彭德懷為西北軍政委員會主席,習仲勛、張治中為副主席。

仲勛高度重視黨群關係,經常回顧當年在創建陝甘邊根據地鬥爭中黨和群眾之間建立的魚水之情和血肉聯繫,說:「沒有群眾的支持,就沒有我們的一切。」他經常鼓勵我,要我安心基層工作,深入聯繫群眾。在給我的信中,他寫道:「農村是一個大學校,是學之不盡的知識寶庫,用之不竭的知識源泉。」他還以自己過去開闢陝甘邊根據地時一村一村做調查、一家一戶做群眾工作的切身體會指導我,讓我重視基層經驗,並說:「如能做好一個鄉的工作,就能做好一個區的工作。」仲勛的教誨,使我更加堅定了在基層工作的決心。這個階段,我和仲勛雖然多是分居兩地,但我們的感情卻日益深厚。

1947年3月25日,習仲勛(左三)和彭德懷(左二)在青化砭查看地形,左一為徐立清, 右一為張文舟

1947年3月,國民黨軍隊向陝北發動進攻後,西北野戰軍在彭德懷同志和仲勛的指揮下,正確運用「蘑菇」戰術,在取得延安保衞戰勝利後,又接連取得了青化砭、羊馬河、蟠龍「三戰三捷」,使蔣介石「三個月解決陝北問題」的企圖化為泡影。

1947年秋,陝甘寧邊區黨政軍負責同志合影。前排左起:林伯渠、賀龍、趙壽山、習仲勛、張邦英、曹力如;後排左起:王維舟、賈拓夫、楊明軒、馬明方、馬文瑞、姚靜塵

1949年3月1日,我們的第一個孩子出生了,是個女兒。我母親給她取名「橋橋」。黨的七屆二中全會結束以後,仲勛跟隨中央機關進入北平,並參加了入城式。這一次,他還見到了剛剛起義過來的我的父親以及我的姐姐齊雲。回延安後,仲勛為我帶來了姐姐寫的家信。那一天,我高興極了。

1952年秋,仲勛奉調中央工作。他在中央工作的10年裡,先後擔任中央宣傳部部長兼政務院文化教育委員會副主任、政務院秘書長、國務院秘書長、國務院副總理兼秘書長等職。我帶着橋橋和二女兒安安於1952年底來到北京。來京後,我又生下兩個男孩兒近平和遠平。他們都是10個月就斷奶送回城裡家中,由仲勛照顧的。當有人稱讚仲勛是一個好爸爸時,仲勛便得意洋洋地笑着說:「我不僅是個好爸爸,還是個好丈夫。」當時我在中央黨校工作,單位離家較遠,所以和家人總是離多聚少。我們的孩子都住校或全托,家裡也沒有請保姆。為了不影響我的工作,仲勛寧願在業餘時間多照管孩子們一些。他甚至要給孩子們洗澡、洗衣服。他把此視為天倫之樂,尤其是當孩子們與他摔打着玩時,仲勛總是開心極了。也許是仲勛打心眼兒里愛孩子的緣故,所以他特別重視從嚴要求和教育子女。我們的兩個兒子從小就穿姐姐穿過的衣服和花布鞋。記得近平因同學笑話而不願穿女孩子的鞋子時,仲勛總是哄他說:「染染穿一樣。」在仲勛的影響下,勤儉節約成了我們的家風。

1950年7月,西北軍政委員會領導和少數民族及宗教界人士。前排左起:汪鋒、馬鴻賓、賈拓夫、喜饒嘉措、張治中、彭德懷、習仲勛 、馬德涵。

50年代末,在參加一次晚會的時候,我聽見有人在我身後議論說:「習副總理的夫人穿着怎麼那麼土啊!」回家後,我說給仲勛聽,他哈哈一笑對我說:「土比洋好!」我工作在頤和園附近的黨校,家住東城區,只有在每周末才能搭乘公交車回家一次,到家已是晚上八九點鐘了,星期日晚上還要趕回單位上班。這樣,我就不能和仲勛一起參加周末的文娛活動,常常是他獨自帶着孩子們去參加周末活動。

習仲勛與周恩來總理工作中

周總理十分關心仲勛的生活,每當見到仲勛獨自帶着孩子們參加活動時,就問:「怎麼見不到齊心同志呢?」後來,在一次節日晚會上,我見到了周總理。他一見到我就高興地說:「這麼年輕,哪裡像35歲,四個孩子的媽媽呀!」他決定讓我參加外事活動。但此後,我只陪同仲勛在北京參加過接待蒙古人民共和國部長會議主席澤登巴爾夫婦和在廣東接待美國副總統蒙代爾夫婦的活動。直到今天,我還未跨出過國門。

1962年秋,康生在黨的八屆十中全會上對仲勛搞突然襲擊,誣陷仲勛授意李建彤炮製《劉志丹》小說,為高崗翻案,說仲勛是掛帥人物,是大陰謀家、大野心家。康生還在會上給毛主席寫了一個條子:「利用小說進行反黨活動,是一大發明。」毛主席在大會上念了這個條子。我聽到這個消息後,猶如晴天霹靂一般。仲勛看到我難以承受的樣子,反而安慰我要正確對待,儘管他自己對這個突如其來的不白之冤也毫無心理準備。關於仲勛與《劉志丹》小說創作的關係,黨的十一屆三中全會後,經過有關部門的調查,已經有了明確結論:仲勛曾參加過小說創作組的兩次會議,在第一次會議上,他了解了小說的寫作過程;在第二次會議上,他明確表態說,陝甘根據地是堅決執行毛主席正確路線的。據我所知,仲勛連這部小說的初稿都沒看完就交給秘書田方了,後來發表的一些章節,他根本沒有看過。

面對巨大的政治壓力,仲勛違心地承擔了責任,但他內心卻倍受煎熬。當小女兒安安看到爸爸一個人坐在沒有開燈的客廳中默默思忖時,就問:「爸爸,你怎麼啦?」小兒子遠平也問:「爸爸你怎麼不去中南海啦?」此刻,年幼的孩子們還不知道,他們的爸爸正在承受着常人難以承受的苦痛。我也深深地陷入痛苦之中。

1963年,仲勛受隔離審查期間,組織上安排他在中央黨校(獨居在西公所)學習。在此期間,他認真閱讀馬列、毛主席著作,並利用空餘時間在住地後院的空地上種了一大片玉米、蓖麻和蔬菜等。當然,收穫多半是交公的。他曾對我說:「革命不是為了當官,種地同樣可以革命。」他還寫信給毛主席要求到農村去當農民。毛主席讓中央組織部部長安子文回復說,農村太艱苦,還是到工廠去。1965年,組織上安排仲勛到洛陽礦山機械廠擔任副廠長。我當時正在北京海淀區搞「四清」,只請了一天假回家給仲勛拆洗被褥,為他送行。不想,從此一別就是8年。回想起來不禁讓我潸然淚下,感慨萬分!

1967年1月3日深夜,西北一所大學的紅衞兵突然闖到洛陽礦山機械廠,衝進仲勛的宿舍,強行把他帶走。1月4日,仲勛在這所大學受到紅衞兵的批鬥。在被批鬥中,仲勛不畏強暴,不僅自己堅持真理,而且為其他受株連的同志澄清事實。他還寫信給毛主席,對「文化大革命」開展以來出現的一些問題提出了自己的看法。

儘管身陷磨難,然而,值得欣慰的是,仲勛得到了人民群眾的信賴、保護和關照。當他被押到富平老家批鬥時,那裡的鄉親們說,我們不是來批鬥習仲勛的,多年不見,我們想來看看他。要不是他三年困難時期的關心照顧,我們早都餓死了。鄉親們還自發地給仲勛做了一頓家鄉飯。可是,造反派在康生的操縱下仍然不肯放過仲勛,準備把他拉到蘭州、延安繼續進行批鬥,最終還是被周總理制止了。此時的仲勛,身體已經支撐不住了。1967年4月5日,他寫信給周總理說:「我的反面作用起完了,現在只是陪人挨鬥了。」1968年1月3日,周總理派飛機將仲勛從西安接回北京,採取特殊保護方式,交給北京衞戍區監護。

在仲勛受審查、受迫害的日子裏,我和孩子們也受到了株連。「文化大革命」中,我因沒有同仲勛「劃清界限」,一直受到審查。僅在「五七」幹校勞動期間,我就被審查了7年之久。3個大一點的孩子尚未成年就去了建設兵團勞動或生產隊插隊落戶。留在身邊的小兒子遠平也被剝奪了升學上高中的權利,還是在老戰友的幫助下才去工廠當上了一名車工學徒。這段時間,對我和孩子們來說是一段不堪回首的日子,也是一場嚴峻的考驗。慶幸的是,我們全家人都經受住了這樣的考驗。

1972年冬,姐姐給我來信說:母親將不久於人世,希望能見上一面。於是,我向幹校請假回京探親,得到批准。我的孩子們也因此有機會從各地返京,在姐姐家中團聚了。我和孩子們商量,給周總理寫信,要求見仲勛。我們在信中提了幾點請求:(1)我和孩子們已經多年未見到仲勛了,請求總理讓我們母子早日見到他;(2)我們在北京已無住房,請求解決居住問題;(3)存款早已凍結,希望解凍一部分存款維持生活。周總理很快作了批複,滿足了我們的請求。於是,我們終於見到了監護中的仲勛。我早有思想準備,心裏一次次地囑咐自己「一定要堅強」。令我沒有想到的是,當仲勛見到我和孩子們時,一生堅強的他流下了眼淚,連連說:「這是高興的,這是高興的。」由於多年分離,他分不清哪個是橋橋哪個是安安,更認不出已經長成小夥子的近平和遠平了。在臨回幹校前,經我請求,組織上又批准我們見了仲勛一面。借見面的機會,我將他穿破的舊衣服全部換成了新的。從那以後,我每年都可以回京探望仲勛,和孩子們也有團聚的機會了。

1975年5月習仲勛在洛陽

1975年5月,仲勛被解除監護,組織上同意我陪伴他一同去洛陽。他被安置在洛陽耐火材料廠「療養休息」,居住在工人宿舍區。在這裏,我們度過了近3年的時光。這段日子裏,我們深深感受到了來自人民群眾的溫暖,仲勛的心裏也得到莫大的安慰。每天早上,仲勛都要去郊區散步兩小時,然後讀書看報,下午又到郊區水庫邊散步。時間久了,他同看護水庫的鄧老頭兒及郊區的一些農民都交上了朋友。他們湊到一起的時候,總是談笑風生,好像有說不完的話。

在得知鄧小平同志重新參加中央領導層的工作後,仲勛希望恢復工作的心情更加急切。黨的十一大召開後不久,仲勛便給黨中央寫了一封信,提出想在有生之年繼續為黨工作的請求。與此同時,我在女兒橋橋陪同下,多次往返於北京、洛陽之間,也多次找王震同志反映情況。王震同志非常關心仲勛的「問題」,為仲勛恢複名譽說了話。這期間,我們也找過胡耀邦同志和葉帥(葉劍英同志)。我第一次見到胡耀邦同志時,他從資歷、經驗、工作能力、水平、威信等幾個方面稱讚了仲勛,葉帥也堅決支持仲勛出來工作。在大家的關心和推動下,仲勛於1978年2月24日出席了全國政協五屆一次會議。4月初,仲勛恢復了工作。之後,中央決定派仲勛去廣東工作,「把守南大門」(胡耀邦同志原話)。

小說《劉志丹》的木刻插圖

對於仲勛同志的歷史問題,1979年8月4日,中共中央批轉中央組織部關於為小說《劉志丹》平反的報告中說:《劉志丹》(送審樣書)不是反黨小說,而是一部比較好的歌頌老一輩無產階級革命家、描寫革命鬥爭的歷史書。習仲勛等同志關心這部小說的創作,對如何改好這部小說發表過意見,是完全正當的,根本談不上什麼反黨陰謀集團活動。「所謂利用寫《劉志丹》小說進行反黨集團一案,是康生製造的一起大錯案」。1980年2月25日,中共中央又發出關於為所謂「習仲勛反黨集團」平反的通知,為仲勛徹底平反。仲勛和我終於放下了沉在心底多年的包袱。

初到廣東,仲勛面臨的形勢十分複雜,任務非常艱巨。他深知重新工作的機會來之不易,做好廣東工作責任重大,所以,夜以繼日地工作,每天都要到凌晨後才肯休息。1978年7月,仲勛到沙頭角考察,第一次看到那條獨特的「中英街」。一街之隔,香港那邊顯得繁華熱鬧,而我們這邊卻荒僻冷清。這對仲勛觸動很大。為了進一步掌握情況,這一年盛夏,最怕熱的仲勛竟冒着酷暑一連跑了23個縣。我心裏明白,仲勛是在拚命。但是,作為他的妻子,我很能理解他的心情,他是想把失去的16年時光奪回來,盡量為黨和人民多做些實事。為了不辜負黨的重託,為了讓廣東人民儘快過上好日子,仲勛和廣東省委、省政府一班人,堅決支持實踐是檢驗真理唯一標準的討論,擁護黨中央重新確立解放思想、實事求是的思想路線,大刀闊斧地抓緊開展落實政策工作,平反「文化大革命」中的冤假錯案和解決歷史遺留問題,標本兼治抓源頭,認真妥善解決「逃港潮」問題,積極推行搞活工農業的一系列靈活措施。黨的十一屆三中全會召開後,他堅決貫徹執行黨中央關於把工作重點轉移到經濟建設上來、實行改革開放的重大決策,率先向中央提出充分利用國內外有利形勢,發揮廣東的特點和人文地緣優勢,讓廣東在改革開放中先走一步的請求,得到了鄧小平等同志的贊同。1979年7月,黨中央、國務院正式批准廣東實行特殊政策和靈活措施,創辦出口特區(後更名為經濟特區),為廣東的改革開放奠定了基礎,使廣東成為中國改革開放的窗口、綜合改革的試驗區和排頭兵,為實行對外開放抉擇提供了寶貴經驗。

1980年9月,仲勛在五屆全國人大三次會議上被補選為全國人大常委會副委員長。11月底,仲勛調回北京,先後在黨的十一屆六中全會和十二屆一中全會上,被選為中央書記處書記和中央政治局委員、書記處書記。在協助胡耀邦同志工作期間,仲勛白天在勤政殿工作,很晚回家後,還要繼續接待來自各地的要求落實政策的同志們。他參與了一系列重大決策的研究、制定,處理了許多重大、複雜的疑難問題。在撥亂反正,推動組織、幹部、人事制度改革,實現幹部的新老交替,精簡機構,加強領導班子建設等方面,傾注了大量心血。這段時間,仲勛總是工作到深夜。即便如此,他還時常關心在中央紀委工作的我,囑咐我不要熬夜,保重身體。

1951年4月22日,習仲勛(前左)率領西北軍政代表熱烈歡迎途徑西安赴北京的第十世班禪(前右)。

值得回顧的事情很多很多,令我始終不能忘懷的還有仲勛在統一戰線方面所做的工作。凡是了解歷史的人都知道「橫山起義」,就是仲勛在任西北局書記時,在黨中央的支持下,直接領導開展統一戰線工作的成果。

習仲勛與劉格平在清真寺

青海解放初期昂拉地區發生叛亂,仲勛正確運用黨的民族政策,經過反覆細緻的工作,成功爭取藏族部落頭人項謙投誠,平息了叛亂。事後,毛主席對仲勛說:「仲勛,你真厲害,諸葛亮七擒孟獲,你比諸葛亮還厲害。」毛主席還稱讚仲勛政治思想修養和工作水平是「爐火純青」。新中國成立前後,仲勛與張治中、鄧寶珊、傅作義等黨外人士都建立了良好關係。

1984年,習仲勛(右二)與班禪(左)、烏蘭夫(右)在北京民族文化宮出席活動。

張治中的秘書余湛邦曾撰文稱習仲勛與張治中是「黨與非黨交往的典範」。黃正清是甘南著名藏族代表人物,在仲勛的感召和影響下,為解決當地民族問題作出了重要貢獻。後來他夫人策仁娜姆患病時,仲勛專門派人把她接到北京治病。文藝界人士梅蘭芳、程硯秋、荀慧生、尚小雲也都是仲勛的好朋友,當他們需要幫助的時候,仲勛總是熱情相助。梅蘭芳的家人,程硯秋、尚小雲的夫人,都是在仲勛的直接關懷下落實了政策。荀慧生的夫人生病,仲勛還讓我代表他去探望。仲勛與十世班禪大師情誼很深,兩家人經常相聚。仲勛到廣東工作後不久,班禪來廣東休養,兩人一見面,班禪就對仲勛說:「我是奔着您來的啊!」

1998年4月28日,在南方休息的仲勛給我打來長途電話,慶賀我們的結婚紀念日。他在電話里問:「我們結婚多少年啦?」我回答:「55年啦!」他說:「我祝你健康長壽,福如東海,壽比南山。」我激動地說:「我對你照顧得很不夠啊!」他聽後急了,說:「你怎麼這麼說呢?你對黨對人民忠誠,一生為革命做了很多的工作,也為我做了大量的工作,有些是很重要的……我們的這次通話你要把它記錄下來,告訴孩子們,讓他們明白事理……」通話之後,仲勛對陪伴在身邊的橋橋說:「你媽媽是個優秀的共產黨員!」我按照仲勛的囑咐,記下了這次通話的內容,並把它抄給兒女們留作紀念。

習仲勛與齊心

2000年春夏之交,受仲勛囑託,我赴陝甘寧老區,沿着仲勛戰鬥過的地方作了一次考察。這次考察歷時40天,行程4000多公里。回來後,我向仲勛報告了考察的情況。仲勛滿懷深情地表示,想親自回延安看看!但仲勛竟在2002年5月24日與世長辭,他的這一願望最終未能實現,成為一大憾事。

2001年10月15日,家人為仲勛舉辦88歲壽宴,習家三代人及親朋好友歡聚一堂為他祝壽。這是習家人難得的一次大團聚,惟獨缺席的是時任福建省省長的近平。作為一省之長,他公務繁忙,實在難以脫身,於是抱愧給父親寫了一封拜壽信,他深情地寫道:「自我呱呱落地以來,已隨父母相伴四十八年,對父母的認知也和對父母的感情一樣,久而彌深」,「從父親這裏繼承和吸取的高尚品質很多」。「一是學父親做人」,「您是為人坦誠、忠厚」,「您一輩子沒有整過人和堅持真理不說假話,並一以貫之」。「二是學父親做事」,「父親的一生充滿傳奇色彩,為黨和人民建功立業,我輩於父親相比」,「實覺汗顏」。「更令我們感動的,是父親從不居功,從不張揚,對自己的輝煌業績視如煙雲。這才是成大事者的風範,永遠值得我輩學習和效仿」。「三是學父親對信仰的執著追求」,「無論是白色恐怖的年代,還是極左路線時期,無論是受人誣陷,還是身處逆境,您的心中始終有一盞明亮的燈,永遠堅持正確的前進方向」。「四是學父親的赤子情懷。您是一個農民的兒子,您熱愛中國人民,熱愛革命戰友,熱愛家鄉父老,熱愛您的父母、妻子、兒女。您用自己博大的愛,影響着周圍的人們,您像一頭老黃牛,為中國人民默默地耕耘着。這也激勵着我將自己的畢生精力投入到為人民群眾服務的事業中,報效養育我的錦繡中華和父老鄉親」。「五是學父親的儉樸生活」,「父親的節儉幾近苛刻。家教的嚴格,也是眾所周知的。我們從小就是在父親的這種教育下,養成勤儉持家習慣的。這是一個堪稱楷模的老布爾什維克和共產黨人的家風。這樣的好家風應世代相傳」。這封信,既是近平本人並代表兒女們對父親真實感情的流露,也是一個革命後代繼承先輩精神的誓言。當橋橋向大家宣讀這封信的時候,她不禁熱淚盈眶,我和在場的人也無不為之動容。仲勛聽完來信,非常理解兒子,向家人、子女和親朋們說:「還是以工作為重,以國家大事為重」,「為人民服務,就是對父母最大的孝!」仲勛在最後的日子裏多次對兒女們說:「我沒給你們留下什麼財富,但給你們留了個好名聲!」這就是仲勛留給兒女及子孫後代的最為寶貴的精神財富!他以自己的身體力行,教誨兒女們如何做一個純粹的、有益於人民的人。

習仲勛同志與齊心

在我和仲勛相伴的日子裏,他教導我「工作好、學習好,一切事情都處理好」。年輕的時候我對這三句話不能完全理解,有時甚至感到太抽象。當我步入晚年的時候,才深深地領悟到這些話的含義,並把它當作了我的座右銘。仲勛生前曾豪邁地說:「戰鬥一生,快樂一生,天天奮鬥,天天快樂。」這正是他光輝一生的真實寫照,也成為我與仲勛相伴一生的人生感悟。我把他這句話,敬錄並鐫刻在仲勛的墓碑上,以期自勉自勵、啟迪後人。

在仲勛離開我們的這11年裡,無時無刻不在的思念,使我和孩子們從來就不曾感到與他分離。他爽朗的笑聲、諄諄的教誨時常縈繞在耳畔,我們悉心地傾聽着、溫暖地感受着。仲勛百年誕辰的日子到了,我,很想念他!我們,深深地懷念他!

責任編輯:glory