放大圖片 放大圖片

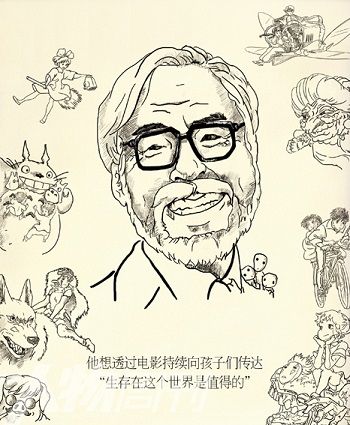

宮崎駿插畫/王楷華 幻想世界與現實世界的連結

從飛機上往下望,

看著日本國土的人口增加成這副德性

且到處是高爾夫球場,

心裡的感覺真糟。

一這麼想就覺得好悲觀,

可是一旦旁邊坐了一個可愛的人,

又心跳加快,一時之間,

幸福感覺又冒了出來,

而這,就是人吧。……

這兩種看似分裂的觀點不能在電影裡

合而為一嗎?

——1994年8月

給無數人帶來美妙童年的宮崎駿自己並沒有一個美妙童年,他甚至也沒有一個悲慘童年。作為兄弟姐妹中最聽話懂事的那一個,他的童年以「好孩子」的姿態平淡度過。「在朋友之中,我應該算是頗為開朗的人。但在內心深處,卻存在著一個充滿極度惶恐與恐懼的自己。」「沒有自我意識,但正因為沒有自我意識而緊張莫名。」那種只是在配合父母的屈辱感讓他非常難過。

他記得自己18歲之前,總是躲在房間裡亂吼亂叫,看那些描述恨意和不快事物的連環畫,一心一意想要忘掉一切。他真的忘掉了。他能記得初次見到蟬的眼睛有多漂亮,也記得螯蝦那呈現剪刀形狀的大螯有多感人,但是關於自己與他人那時互動的模樣,卻全部從記憶裡消失了。

「所以我後來會製作兒童動畫,其實是一種補償心理。」宮崎駿後來總結:「童年不是為了長大成人而存在的,它是為了童年本身、為了體會做孩子時才能體驗的事物而存在的。童年時5分鐘的經歷,甚至勝過大人一整年的經歷。」

在準備高考的黑暗季節裡,宮崎駿看到了日本首部長篇彩色動畫片《白蛇傳》。看完電影後,他幾乎失魂落魄地晃蕩在飄雪的回家路上,蜷縮在桌爐邊哭了一整晚,這裡面夾雜著考生的抑鬱、青春期的惶恐和少年的懷春。正在模仿憤世嫉俗連環畫的宮崎駿感覺醍醐灌頂:其實他不想畫那些,他渴望自己能夠肯定這個世界。

曾泡在藝術影院中看《修女喬安娜》和新浪潮的宮崎駿發現,那些電影「加起來也不如我對一部《摩登時代》的喜愛」。加上並不優秀的《白蛇傳》對他的意義,宮崎駿總結:「通俗作品的意義在於與它相會的那一瞬間所產生的感悟。」「觀眾是為了從現實生活的不自由中解放而走進電影院的,為了發洩鬱結,尋求自我肯定及憧憬,找回面對現實的力量——哪怕只有一點點。所以,儘管通俗作品或有輕薄,但它必須有真情流露。觀賞它的門檻又低又寬,想進去的人並不會受到阻攔,而其出口卻使人獲得極高的淨化效果。我一向不喜歡迪斯尼的作品。我認為它的入口與出口門檻都是一樣的低而寬,像是在蔑視觀眾。」

許多年後,即使拿到了奧斯卡最佳動畫長片獎、威尼斯電影節榮譽金獅獎,甚至在與真人電影的角逐中拿到了柏林電影節金熊獎,宮崎駿依然認為自己拍的是通俗作品。如果說通俗可以用票房來代表的話,日本電影票房紀錄用近乎誇張的方式展現了宮崎駿的受歡迎程度——日本本土電影史上最賣座的前5部電影,有4部屬於他。儘管他自己認為,他的作品主要還是拍給孩子看的,因為「如果以為動畫可以解決大人世界裡的問題,那未免是太一廂情願的想法。」但這並不妨礙它們在成人世界裡也一樣風行。

宮崎駿喜歡作家村上龍對他的評價:「我們全家都喜愛您的作品,是因為您不以人道主義為訴求。雖然您的動畫都是以完美結局來收場,但裡頭卻沒有一般所謂的人道主義。我認為人道主義是一條非常輕鬆簡單的道路,而且,還必須編織許多的謊言。現在的小孩都非常嚴苛,一眼就能夠把那種人道主義給看穿。」

即使要創造的是瑰麗和奇妙的幻想世界,宮崎駿最看重的仍是那個世界與現實世界的連結,不能脫離「現實主義」。龐大的機械不應該僅僅是力量的象徵,它應該是主角花功夫做出來的,壞了由主角自己動手修好,或者至少也該有個設計者或技術團隊。「要畫出這部分,虛構的世界才會成真。」

來吉卜力工作室應聘的許多年輕人,被問到想畫什麼時,回答:「爆炸場面。」再問:「之後呢?」就沒有任何想畫的東西了。宮崎駿不滿意:「我認為,最重要的,還是人要如何生存的問題,或者是如何看待人和萬物之間的關係等這一類對人的關懷。」正如他希望機械的作用是「幫助人們從束縛中解放」。這些東西被他稱為聖誕樹的樹幹,而那些迷人的幻想是樹上的聖誕老人和發光的星星。「要是沒有葉子,或是有了葉子卻沒有枝幹,我想不會有人認為那是聖誕樹的。」宮崎駿說。

|