放大圖片 放大圖片

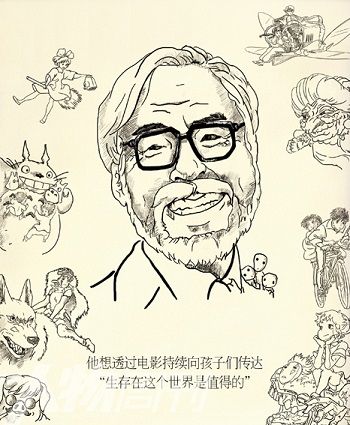

宮崎駿插畫/王楷華 宮崎駿的法西斯主義

我們的美術熱衷於將太陽的光芒放進畫面裡、

描繪出空間層次、表現出世界之美。

例如,儘管慘劇正在眼前展開,

我們仍然盡全力表現出

其背後的世界之美。

對我們而言,無論是近代繪畫史、

東洋或西洋的差異、傳統或前衛的差別,

怎麼樣都無所謂。

唯有潛藏在畫面的最深處、

那個看不到盡頭的地方,

或是從畫面的框架滿出來、

向左或向右延伸的這個世界以及燦爛的太陽,

種種生物或草木或人們得以生存,

才是最重要的。

——2005年10月

中國傳媒大學教師周逵想像中的吉卜力工作室,起碼有個大大的接待室,來訪者絡繹不絕,「全世界的人都想跟宮崎駿認識吧。」2009年,他們逮著了極難得的機會採訪宮崎駿。實際情況是,如果沒人提醒,周逵差點兒錯過了東京都近郊這幢不起眼的安靜的三層小樓。

1985年,專門為宮崎駿和高畑勳製作動畫的吉卜力工作室成立。吉卜力的本意是意大利語「吹過撒哈拉沙漠上的熱風」,曾被意大利空軍飛行員拿來作偵察機的名字。又被熱愛飛行器的宮崎駿拿來作工作室的名字。1992年,宮崎駿設計,工作室自建房子,搬到了現在的地方。

會客廳的椅子墊子都是龍貓的樣子,中國記者團像坐在了一群龍貓的身上。周逵記得,工作室製作人鈴木敏夫和大家寒暄著,一旁的宮崎駿顯然不喜歡寒暄,他隨手拿了張紙,畫出一個小怪獸。

十多年前,高畑勳眼裡的宮崎駿還不是這種只埋首藝術世界的風格。宮崎駿精力旺盛,是創作者的同時,也是「工作室的強力主宰者」。「他將因為創作而感到疲累的頭腦和雙手,移用到公司內的營運和第一線指揮等重度工作中,讓身心稍事休息。最近則以頂樓庭園和地震用廁所的發明、設計、監工等工作來讓頭腦冷卻一下。」「對我們這群普遍缺乏計劃觀念的動畫工作者來說,他真的很稀有。」

導演押井守這樣描述過宮崎駿:「他給我的第一印象是個很輕鬆愉快的人,但是當討論漸漸熱烈起來的時候,他卻完全不給你留點餘地,結果我被他說了很多難聽的話。」吉卜力無數次邀請押井守加入,他都拒絕了。「理由是他們管得太嚴了。……比如說,他們告訴你早上10點來,晚上10點回去,然後你得乖乖地不斷工作一年或兩年。但是在我這兒,在晚上之前沒有人來,也沒有人知道誰現在在做什麼。……吉卜力很像克里姆林宮的翻版,宮崎先生像是主席,高畑先生就像蘇聯總統之類的,而製作人鈴木無疑是克格勃首腦。但是他們做出來的東西,和他們組織內部的真實情形卻完全是兩碼事。會聚集在吉卜力的,都是喜歡那種一致性的團結的人。……對某些人來說,它遵循著很好的秩序,但對其他人來說,那簡直是難以忍受的法西斯主義。然而可以確定的一點是,只有在這種山一般的嚴厲控制之下,那樣的電影才做得出來。」

「對一種創造性的工作來說,無政府狀態至少要比權威下的自由要好多了。」押井守覺得。

這大概也是吉卜力工作室多年來缺少接班人的重要原因。新人難得被提拔為導演,還得接受宮崎駿在現場的指手畫腳。比如《側耳傾聽》的導演近籐喜文,就因宮崎駿插手被迫改掉情節,兩人接連發生衝突,關係急轉直下。電影獲得了當年日本本土電影票房第一的成績。可是,「完成那電影後他急速地衰老。」宮崎駿說。兩年後的1998年,近籐喜文因病突然去世。

「47歲,感覺人生不是在攀登,而是渡過了奈何橋。」許多年後,宮崎駿重提起他,揉搓著臉頰,緩解尷尬似地乾笑兩聲,又沉默著低下眼睛:「很可惜。」他重重歎一口氣。

2006年,宮崎駿的長子宮崎吾朗在吉卜力工作室成為導演。作為父親,宮崎駿給他了更為尖利嚴苛的批評。

宮崎吾朗執導第一部動畫電影《地海戰記》時,宮崎駿去工作室看望,便在紀錄片裡說:「與其說不想見,不如說不想接近他。會令自己心情不好啊。」電影首映時,放到一半宮崎駿就離開了放映廳,抱怨:「就像坐了3個小時一樣。」之後該片確實遭到外界嚴厲批評。

2011年,宮崎吾朗執導《虞美人盛開的山坡》,宮崎駿看到兒子的畫就說:「那種沒有靈魂的畫,畫得再多也沒有用。」兩人對創作發生分歧,宮崎駿每天都去工作室轉悠,忍不住向導演要台本看。吾朗用沉默拒絕。父親沒把自己放在眼裡,他非常厭惡這種感覺。最終,《虞美人盛開的山坡》成為當年日本本土電影票房冠軍,並拿到了第35屆日本電影學院獎最佳動畫片。不知這能否讓宮崎駿滿意一些。

在提拔作畫人米林宏昌首次導演電影《借東西的阿麗埃蒂》時,宮崎駿第一次忍住,不做任何檢查。他甚至在這一年內都故意和米林宏昌保持距離,連路過時也盡量不去看他那邊。「這是我的節制,我絕不插手。」

一年後,離原畫截止日還有3天時。宮崎駿終於第一次似乎不經意地走向坐在導演席的米林宏昌。宮崎駿看著導演席窗外的風景,說起自己當年坐在這的風景:「花少了不少啊,以前滿街都是花店來著。對面黃色屋子的顏色也淺了,以前是檸檬黃來著。」米林宏昌笑著應著。宮崎駿又閒閒地走開了。某種可以被稱為傳承的東西,就含在這看似不經意的話語中了。

|